学年末テストでつまずかないために

中学1年の三学期末(二学期制では二学期末)に初めて経験する一年間の総まとめの学期末テスト。それまで平均点前後の成績だった生徒さんでも、日頃から勉強の習慣がないと、思わぬ結果になることもあります。2年生になっても1年の時と同じように過ごしてしまうと、成績不振の悪循環に陥ってしまいます。親としては心配でならないと思いますが、共働きなどで忙しい毎日を過ごしていると、時おり耳にする内申点のことや、勉強のサポートの仕方がわからず、時間だけが過ぎていく焦りを感じることでしょう。

そこで今回は、保護者の方向けに、学期末テストと内申点との関係とご家庭でのサポートの仕方をご紹介します。

結論

- 学年末テストは内申点に反映され、受験にも影響します。

- やる気を引き出すには、ご家庭での落ち着いた環境作り、適度な褒め方から始めましょう。

- 勉強に振り向かせる最初のステップは、外発的動機の手法で成功体験を積み重ねます。

- 図書館に行ったことをきっかけに、勉強に取り組み始めた例があります。

- 学習の習慣化には継続的なサポートが必要になるため、ご家庭だけでは難しい場合がでてきます。

- ご家庭の負担を減らし、やる気から本気へのサポートを効果的に行うには家庭教師が有効です。

関連記事:内申点って何?学校生活でのやる気が、未来を変えるヒント

内申点と学年末テストとの関係

内申点とは

保護者が目にするお子さんの成績は、「定期テスト」「学年末テスト」などの試験の点数と、学期の終わりに渡される「通知表」に記載されている1〜5の評定が主かと思います。三学期末(二学期制では二学期末)の通知表には、学年末テストなどの結果をもとに、その学年の最終成績として1〜5の評定がつけられます。

そして、中1から中3までの通知表の成績から、都道府県ごとに定められた計算方法に基づいて「内申点」が算出されます。

つまり、内申点は、中学3年間の総合成績といえます。

関連記事:【必見】内申点の重要性が増す今、中学生の内申点アップの方法

学年末テストとの関係

大まかには以下の関係になっています。(都道府県ごとで多少異なります)

学年末テスト → 通知表 → 内申点 → 入試の学力検査

つまり、学年末テストは、内申点に反映され、最終的には受験の合否判定に用いられる大変重要な位置付けにあります。

例えば、私が住む大分県では、内申点と当日の入学試験の比率は3:7です。学力検査の点数の3割は内申点で、中学生活で勉強を頑張った生徒さんにとっては、努力がきちんと反映される形になっています。

少し大げさにいうと、中学1年から受験が始まっていることになります。まずは、通知表でよい評価を得る必要がありますので、定期テストと学年末テストをしっかり頑張ることが大切になります。しかし、中1の学年末テストが不調だったからといって、焦ることはありません。多くのご家庭では、中学生になったお子さんの成長を感じながら、悲喜こもごもに過ごしている中で、あっという間に1年が過ぎたのではないでしょうか。

ほとんどの場合、中2から徐々に受験を意識し始めていきますので、スタートは皆同じです。大切なのは、内申点の重要性に気づいた時から中学生活をどう過ごすか、です。

関連記事:評定が決まる!学年末考査が「一年で最も重要なテスト」の理由とは?

部活との付き合い方

保護者の中には「部活を頑張れば高校に入れる」と思っている方が時々います。確かに、内申書(内申点の他に中学生活の様子が記載)に、部活の頑張りの様子も記載され、総合的な判断として、入学適性に考慮されます。

しかし、全国大会での入賞などの顕著な実績やスポーツ選抜の推薦入学のようなケースを除いて、公平性の観点で、学力検査が主であることは変わりません。部活への過度な期待は、最終的に志望校の選択を狭めてしまうことになりますので注意が必要です。

関連記事:中学生の部活と勉強を両立させるには?プロが教える効果的な勉強方法3選

中2からのやる気の引き出し方

安心できる環境作り

家事と仕事に追われていると、つい「勉強しなさい」と口に出てしまいます。それが逆効果と分かっていても、子を思う親の気持ちで空回りしてしまいます。よかれと思って話しかけたことにも、気のない返事や無言だったり、反発したり、期待した反応が返ってこないこともあるかと思います。中学生の成長過程においては、それが普通です。親の焦りや不安は、お子さんに伝わってしまいますので、動ぜず、お子さんを「信じる」「見守る」ことで、落ち着いて過ごせる環境を整えてください。表面上の反応はどうあれ、親の想いは届いています。

褒めすぎない

私が会社員時代に受講した研修に「褒めると叱るで、どちらが人を伸ばすか」という講義がありました。結論は、9:1で褒めた方が伸びるというものでした。

問題は、褒め方です。

褒めることがよいとばかりに、万事に褒めすぎてしまうと、お子さんは何もせずとも「これでいいんだ」と思ってしまいます。いつまでも、やる気スイッチが働きません。

センシティブなお子さんは、褒め言葉の中身の無さを見抜いて「期待されていない」と反感を感じてしまうかも知れません。

褒めるポイントは「努力(チャレンジ)」に対してです。勉強においては、お子さんが頑張った時、テストが良かった時にしっかり褒めてあげてください。テストが期待通りにいかない時は焦らずに見守ってください。

関連記事:ほとんどの親が間違える!? 子どものやる気を奪うNGフレーズとは?

勉強に振り向かせる

「外発的動機」と呼ばれる方法を用います。具体的には「頑張るとご褒美をもらえる」というアプローチです。

少し抵抗を感じるかも知れませんが、大人の考えはお子さんには届きにくいので、ゲーム感覚で、勉強に取り組めるようにします。例えば、「社会の次の単元テストで、70点以上なら○○、80点以上なら△△」などです。○○、△△をお子さんと相談して決めてもよいですし、ポイント制にしてもお小遣いに還元も面白いと思います。

これだけでも親子のコミュニケーションが活性化されます。最初の科目は、成績が伸びやすい暗記科目である社会や理科が適しています。

学ぶことの楽しさと達成感を感じられるよう、できることから成功体験を積み重ねていきましょう。

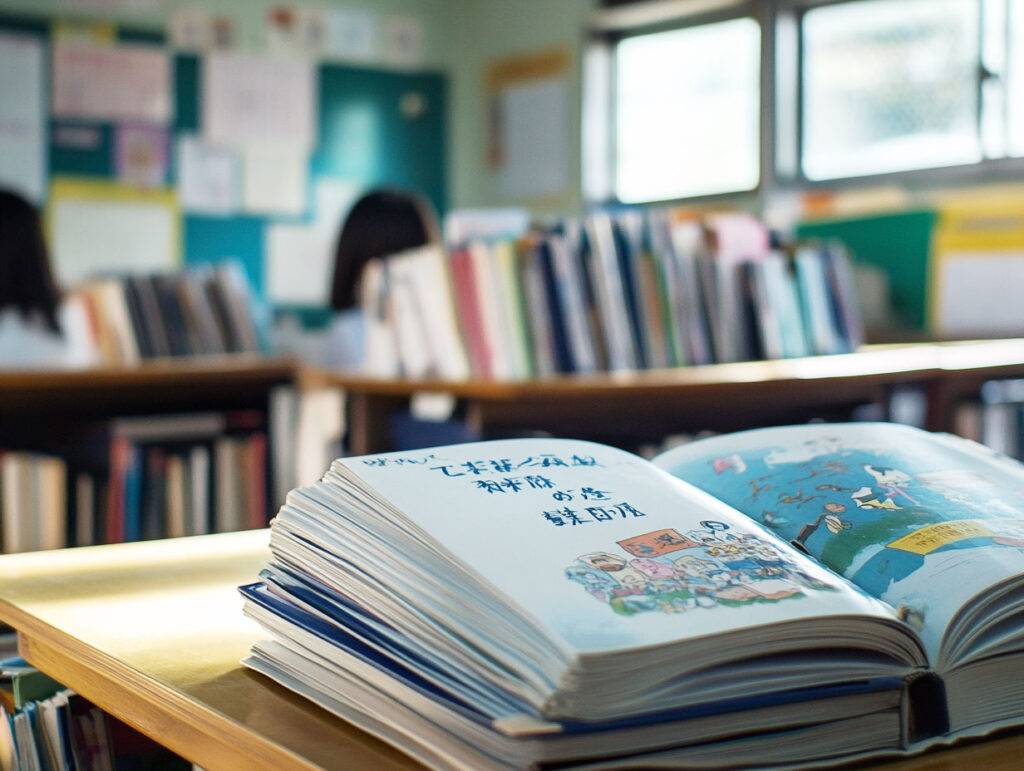

図書館に行ってみる

私の生徒さんで、図書館で勉強している同学年の生徒さん達を見て、勉強するようになったお子さんがいます。保護者の方も忙しくて大変かも知れませんが、お子さんが図書館に行くきっかけを作ってみることをお勧めします。きっかけは、「料理の本を見たい」「子どもの時に読んだ漫画を見たくなった」など一緒に図書館に行ってみたり、借りてきた本を食卓に置いてみたり、なんでもよいと思います。

図書館では、一人で勉強している生徒さんはもちろん、複数で教え合いながらペンを走らせている生徒さんたちがいます。

勉強している中高生の姿を見ることは、意識の変化を促すうえで有効です。

関連記事:忙しい中学生におすすめ!「ブレインダンプ」でストレスを減らして、勉強や部活にも集中できる!

やる気から本気へ

家庭でのサポートの限界

ご褒美のためとは言え、やればできるが実感できると、少しずつ勉強が面白くなってきます。成功体験の積み重ねで自信も付いてくるでしょう。

しかし、少し気を抜くと机から離れてしまい、また勉強から遠ざかってしまうこともよくあります。

主体的に勉強し、学習が習慣化するということが、いかに難しいかを思い知らされます。お子さんにせっかく芽生えた勉強への意欲の火を消さず、大きな光にするためにはどうしたらよいでしょう。親が付きっきりという訳にもいきません。

家庭教師を検討する

家庭でのサポートが難しくなってきましたら、お子さんの状況に合わせた無理のないカリキュラムで、きめ細かく指導できる家庭教師を利用するのも選択肢の一つです。

家庭教師を活用することで、お忙しい保護者の負担が軽減するだけでなく、お子さんの努力する姿を間近で見ることもできます。毎週決まった日時に講師が訪問するため、勉強のリズムも整います。苦手教科の克服はもちろんのこと、積み重ねが必要な数学と英語も、基礎を固めつつ、定期テストや学年末テストでの成績アップが可能で、受験対策へもスムーズに繋がっていきます。最新の受験情報を知ることもできます。

無料体験のある講師派遣会社であれば、お子さんとの相性なども確認できますので安心です。

関連記事:動画サイトに夢中で勉強しない中学生|家庭教師なら学習習慣が身につきます

まとめ

中学生の学年末テストは、内申点に影響し、高校受験にも関わります。まずは、安心できる家庭環境と褒め方で、お子さんのやる気を引き出す環境を整えます。勉強に振り向かせる最初のステップは、外発的動機の手法を用い、小さな成功体験を積み上げていくとよいでしょう。図書館へ行くことも意識の変化を促すうえで有効です。最終ステップである学習の習慣化は、ご家庭でのサポートにも限界があるため家庭教師の検討をお薦めします。

お子さんの可能性は、環境とサポート次第で大きく広がります。やる気が本気に変わるお子さんの成長を楽しみに見守っていきましょう。