ご挨拶

こんにちはTakkiです。これまでのお子様の発達障害と向き合おう!シリーズでは発達障害と学習の困難、そして効果的な学習方法についてお話ししました。

しかし、学習に限らず日常生活の中でお子様とどのように関わるべきか悩んでいる親御さんも多いのではないでしょうか。

日常生活での関わり方次第で、お子様は発達障害を乗り越えていく力を身につけます。つまり日常生活での関わり方はお子様の学業面での成功にも深く関わる大変重要な部分になります。

それでは、日常生活でしてはいけないこと、するべきことの2観点に分けてお話ししていきます!

してはいけないこと

①できないことを叱り続ける

不注意や多動などは目に見えやすいミスを生むことから、お子様のできていないところがたくさん目につくことだと思います。そこで、おそらく多くの親御さんは、「これができていないからダメ!」「あれができていないからあなたはダメな子!」と叱ってしまうことも多いと思います。勿論、命に関わる問題や人に迷惑をかける問題などでは叱らなければならない部分もあるでしょう。

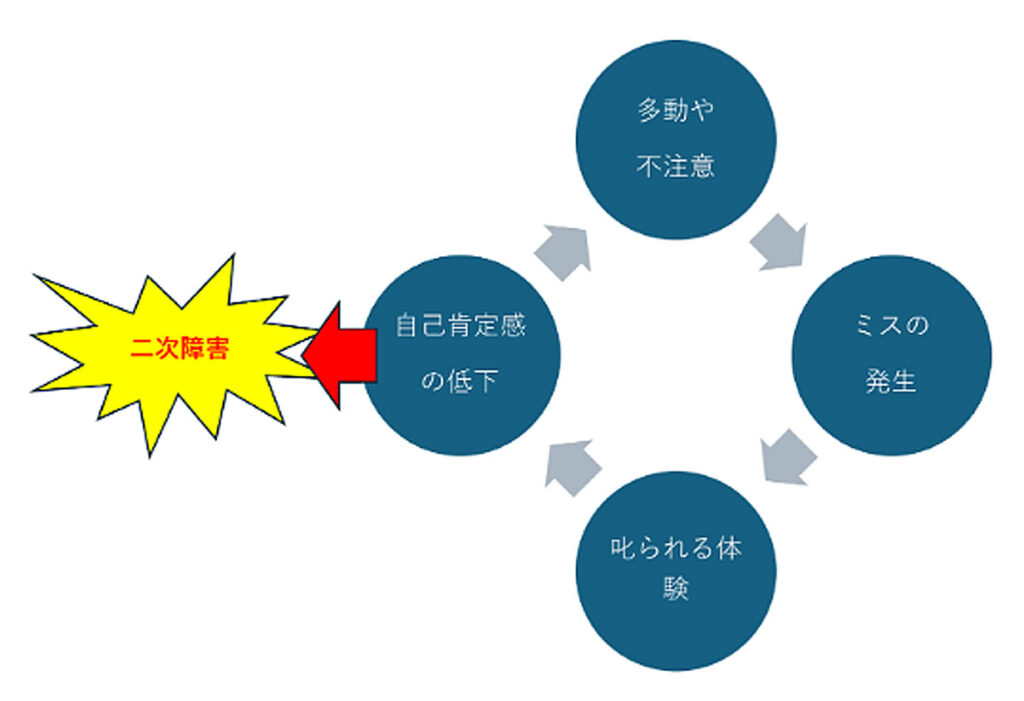

ですが、叱り続けることによりお子様の自己肯定感を下げてしまうことがあります。これが発達障害の次の障害、二次障害(鬱や、やる気の喪失)を誘発するのです。そして、二次障害とまではいかずとも、自己肯定感の消失により、多動や不注意を改善するための意欲が低下し、結局多動や不注意が解決されない可能性もあります。

この図が示す通り、叱り続けることは改善に辿りつかない負のスパイラルを引き起こす可能性があります。

では、叱るにしてもどのように叱ればよいのでしょうか。そして、どうしたら叱らない習慣を作ることができるのでしょうか。

効果的な叱り方は、お子様自身を叱るのではなく、お子様のやったことを叱るという方法です。例えば宿題を忘れた際には、「宿題を忘れたお子様」を否定するのではなく、「宿題を忘れてしまったこと」を「よくないこと」として指摘するのです。そしてお子様に寄り添い、困難を乗り越えて問題を解決するにはどうしたらいいのかをともに話し合います(この点は「するべきこと①」で詳しく解説します)。

こうすることで、お子様は「自分は愛されている!」と感じることができ、自分の抱える問題と積極的に向き合う方向へと動くことが期待されます。

関連記事:親の無意識な一言が子どもの未来を潰す!? 絶対に避けたいフレーズ集

②できないことを放置する

ここで注意が必要なのが、「叱っちゃダメなら放っておけばいい!」という発想です。お子様がミスをした時に親御さんがそのミスを解決し、お子様に何のアクションも起こさない場合(例えば、お子様が整理整頓をせず遊びに行ってしまった際に、親御さんが全て片付けてしまう場合など)、お子様の問題は決して解決できません!

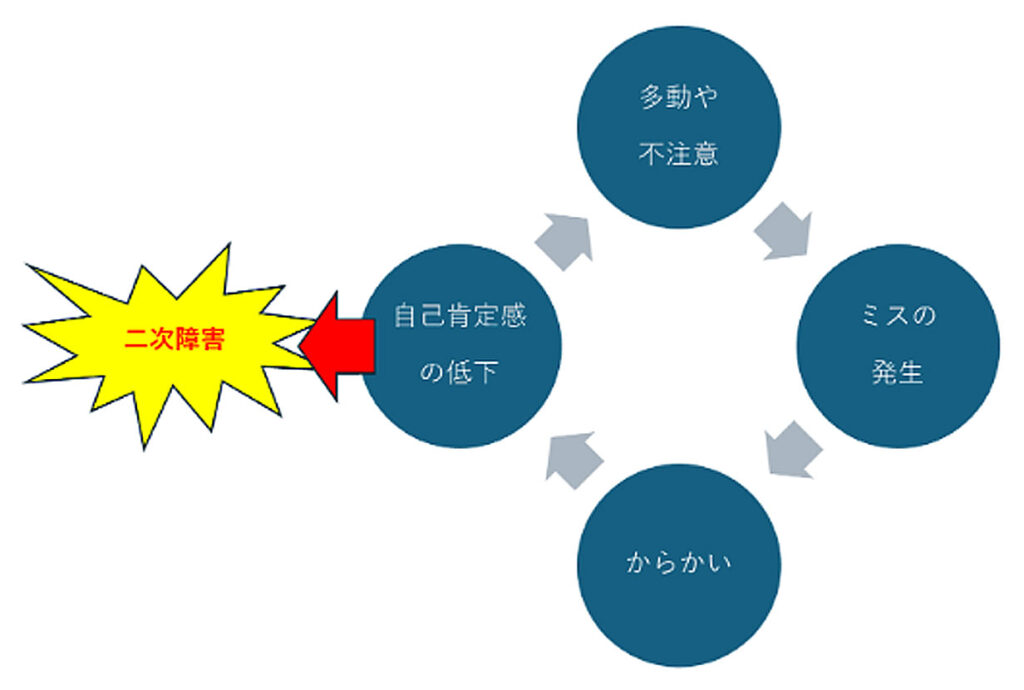

ここで問題になるのが、お子様が学校でもミスを多発してしまうということです。これにより、同級生からからかい、時にはいじめが発生してしまう可能性があります。このことで、お子様の自己肯定感が低下したり、二次障害を誘発する可能性があります。

いじめをする側が悪いことは勿論ですが、大切なお子様を守るためにも、ミスを防ぐためにどうすればいいかを考える必要があります。

関連記事:「ほっとく」はこんなに危険!勉強しない子どもへの正しい対処法3選

するべきこと

①お子様専用の発達障害克服作戦の作成

親御さんは最も長い時間、密接にお子様と関わることができる存在です。そのため、お子様専用の発達障害克服作戦の作成は親御さんが最も行いやすい存在であると言えます。以前の記事でもお話しした通り、発達障害には多様な症状が存在します。100人のお子様には100通りの困難が存在するのです。

ネットに転がっている「発達障害者向けの」作戦ではなく、「あなたのお子様専用の」作戦を作ってみませんか。「どんな問題」を、「どうやって」克服するために、「何を」、「いつ」しよう!そのために一緒に(ここはとても大切な部分です。お子様に丸投げするのではなく、一緒に解決を頑張ろうという姿勢はお子様の安心感を高めます。)

「何を」しよう!といったような具体的な作戦を作り、お子様に寄り添いながらサポートをしてみませんか。

関連記事:お子様の発達障害と向き合おう!part1 ADHDの特徴を知ろう!

②学校や家庭教師との連携

とはいえ、家庭だけでは限界もあるのは事実です。お子様が関わるすべての大人がお子様のことをよく知っているわけではありません。そのため、お子様がよく関わる大人である学校の先生や家庭教師にお子様の得意や不得意、困難について共有することが大切です。

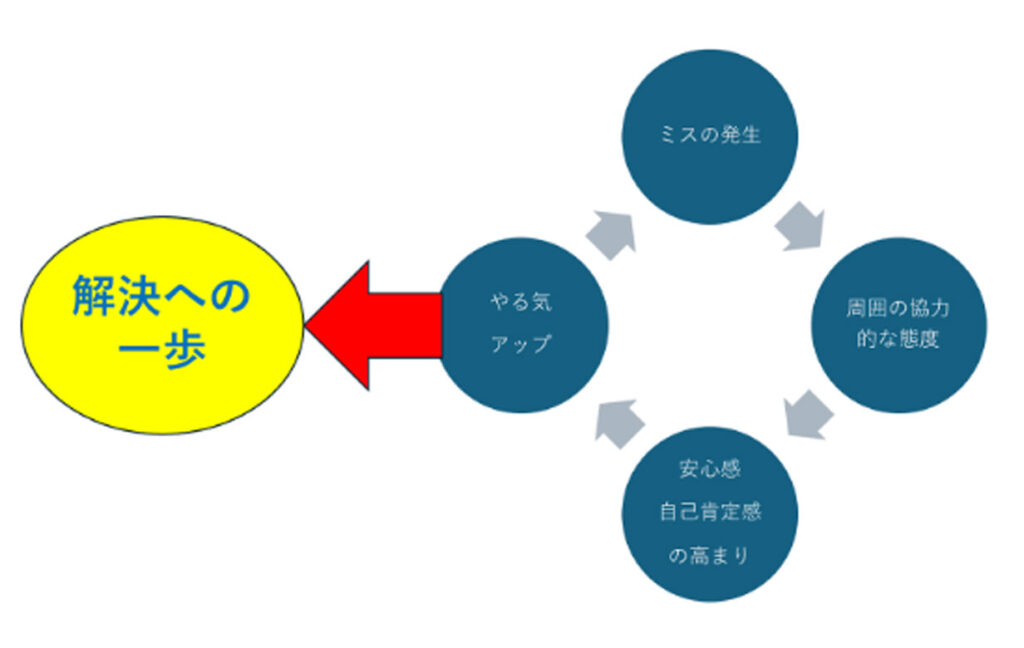

以上のアプローチをすることによって、お子様は毎日少しづつ変化していくでしょう。最も大切なのは、「両親はあなたの味方であり、成功を応援している」ということをお子様に伝えることです。そうすることでお子様の自己肯定感や安心感が高まり、「皆が応援してくれているから、自分自身もがんばろう!」とお子様自身がやる気を持って解決に向かっていけるようになります。勿論すぐに解決するわけではありません。しかし、以下のサイクルを繰り返すことで少しずつ前進していくことでしょう。

関連記事:お子様の発達障害と向き合おう!part2 ADHDのお子様に最適な勉強法とは?

まとめ

いかがでしたか。必要なのは「お子様を監視すること」でも「ルールで縛ること」でも「叱ること」でもなく、「お子様の一番の理解者・支援者」となることです。お子様が自分のことを好きになり、できることを見つけながら、できないことを解決していけるようになる上で、親御さんによる足場立てが必要です。家庭教師も連携しながらお子様が安心して学び、成長できる場を一緒に作っていきます!